Explorer les profils climatiques des Alpes pour mieux anticiper la transition des territoires

Les Alpes sont l’un des territoires européens les plus sensibles au changement climatique. L’évolution rapide des températures, des régimes de précipitations et de l’enneigement y affecte directement les ressources en eau, les écosystèmes d’altitude, les infrastructures et les activités économiques — en particulier le tourisme hivernal et l’agriculture de montagne. Cette vulnérabilité combinée en fait une région d’observation prioritaire, tant pour la recherche que pour l’action publique.

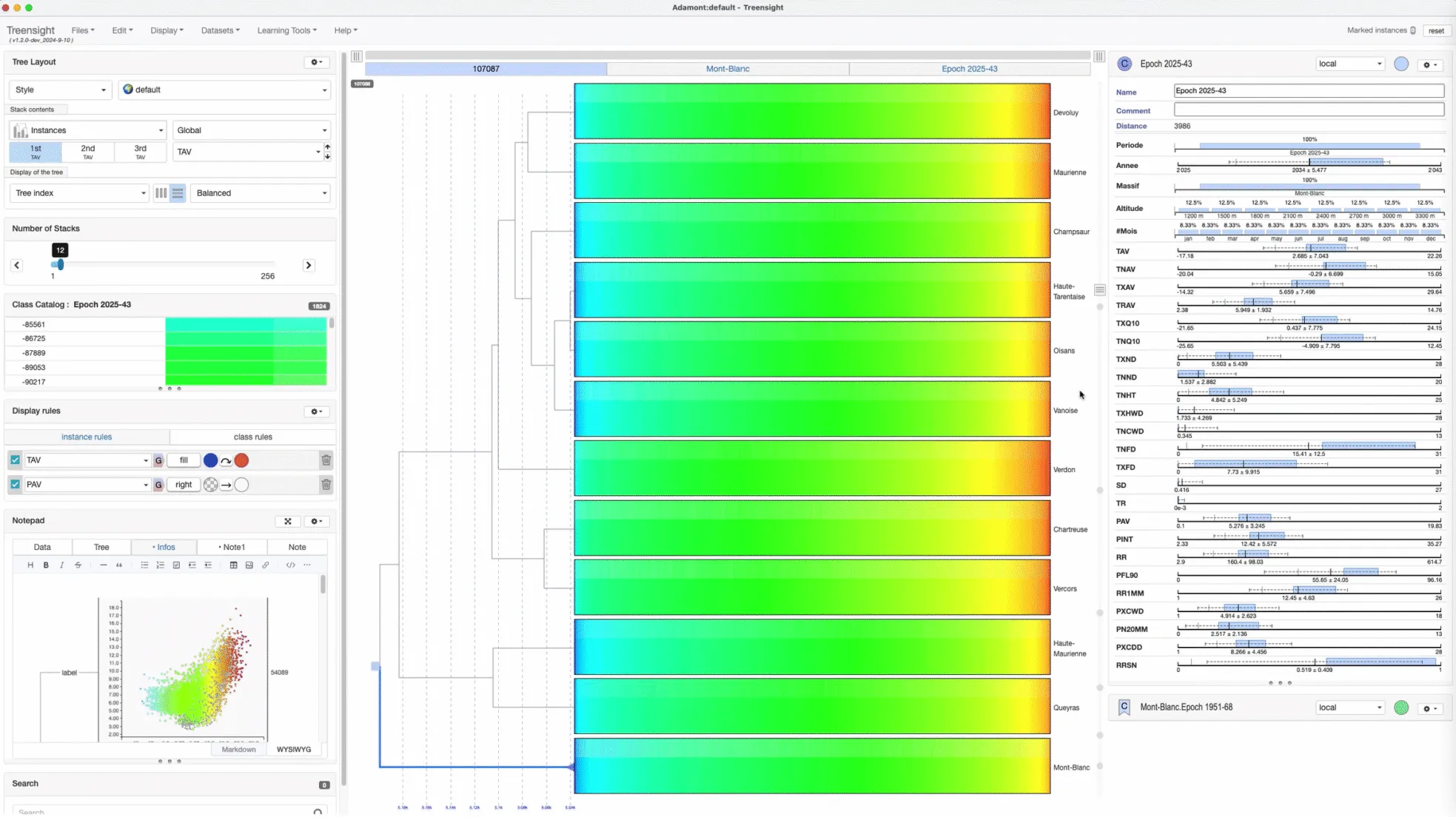

Dans ce contexte, le projet mené dans le cadre du programme IDEX Trajectories, vise à explorer les futurs climatiques des massifs alpins français à travers une approche de segmentation des profils climatiques avec logiciel pour arborescence Treensight Explorer. L’objectif n’était pas simplement de produire des indicateurs ou des cartes supplémentaires, mais de rendre les projections climatiques plus intelligibles, comparables et mobilisables pour les acteurs de terrain, afin de mieux accompagner la transition des territoires.

Les données analysées

L’étude repose sur les projections du jeu de données ADAMONT, développé par Météo-France dans une logique de « descente d’échelle » adaptée aux besoins de la montagne. Ce jeu combine les sorties de modèles climatiques globaux avec des méthodes de désagrégation statistique, pour fournir des informations à haute résolution spatiale (8 km) et temporelle sur un ensemble riche de variables climatiques : températures moyennes et extrêmes, précipitations, durée d’enneigement, fréquence des jours de gel, etc.

Ces données couvrent l’ensemble de la chaîne alpine française selon plusieurs horizons temporels (2030, 2050, 2080) et différents scénarios d’émissions (notamment RCP4.5 et RCP8.5). Elles représentent un volume conséquent, difficile à synthétiser manuellement du fait de leur multi-dimensionnalisé et de leur forte redondance. Une des difficultés principales de l’étude résidait donc dans la capacité à extraire des structures globales lisibles à partir de ces données complexes, sans toutefois trahir la finesse des signaux locaux. Dès lors, l’utilisation d’un logiciel pour arborescence capable de structurer et de visualiser ces données de manière intuitive constituait un atout majeur.

Les résultats obtenus : des profils climatiques pour éclairer les décisions d’aménagement

Plutôt que de se focaliser sur des cartes statiques ou des séries temporelles individuelles, l’approche adoptée a consisté à regrouper les territoires selon leurs trajectoires climatiques, en croisant plusieurs dimensions simultanément. Ce travail de classification a permis de faire émerger des « profils climatiques » typiques, révélant des contrastes marqués entre massifs, saisons, et altitudes. Par exemple, dans le massif du Mont-Blanc à 1800 mètres, le réchauffement hivernal est relativement contenu, mais devient particulièrement brutal dès la fin de l’hiver et au début du printemps (mars, avril), modifiant potentiellement la dynamique de fonte des neiges et la période de recharge des nappes.

Cette segmentation permet une lecture plus synthétique des évolutions à venir, en révélant des patterns spatiaux et temporels qui échappent souvent à une analyse classique. Elle facilite également l’appropriation des résultats par les collectivités, les aménageurs et les gestionnaires de territoire, qui peuvent ainsi raisonner à partir de classes de situations plutôt que de points de données isolés. Ces profils peuvent être mobilisés pour la planification de scénarios, la priorisation de mesures d’adaptation ou la communication autour des enjeux climatiques.

L’apport de Treensight

Treensight a rendu possible une exploration structurée et interactive des projections climatiques à grande échelle grâce à son logiciel pour arborescence spécialisé, Treensight Explorer. Sa capacité à représenter les regroupements sous forme d’arbres hiérarchiques lisibles (Stacked Trees), à articuler plusieurs niveaux de granularité — des grandes classes jusqu’aux points individuels — et à documenter chaque étape du raisonnement, a considérablement facilité l’analyse.

L’interface a permis de naviguer dans les données de façon fluide, de tester différentes partitions, d’identifier les variables les plus discriminantes, et de conserver une trace explicite des profils obtenus. Les résultats ont pu être annotés, exportés et réutilisés dans d’autres travaux renforçant leur portée opérationnelle. En rendant les données complexes accessibles à des non-spécialistes, ce logiciel pour arborescence a permis de créer un véritable espace de dialogue entre chercheurs, collectivités locales et experts de terrain, autour d’une lecture partagée des transformations en cours.