Caractériser la vulnérabilité sanitaire à la chaleur en milieu urbain

Avec l’intensification du réchauffement climatique, les villes deviennent particulièrement vulnérables aux vagues de chaleur, notamment du fait de l’effet d’îlot de chaleur urbain (ICU). À Grenoble et Échirolles, deux communes densément urbanisées situées dans une cuvette topographique, ce phénomène est particulièrement marqué et peut accentuer les inégalités sanitaires et sociales. Dans ce contexte, l’étude menée par Sandra Rome, chercheuse à l’Institut des Géosciences de l’Environnement (IGE), avec la participation de Treensight, s’est donnée pour objectif de mieux comprendre l’exposition différenciée des quartiers face au stress thermique. Cette étude s’inscrit dans le cadre du projet CASSANDRE, financé par l’ADEME, et vise à doter les décideurs locaux d’un outil d’aide à la décision pour orienter les politiques d’aménagement, de prévention et de réduction des risques. L’originalité de l’approche tient à sa finesse d’échelle. Alors que nombre d’analyses territoriales se limitent à des niveaux communaux ou intercommunaux, ce projet s’est appuyé sur les IRIS, mailles infra-communales définies par l’INSEE, pour analyser de manière plus précise les disparités internes aux villes. L’objectif était clair : identifier les zones les plus exposées, cumuler les facteurs de vulnérabilité et proposer des leviers d’action concrets, en croisant climat, santé et contexte socio-économique à travers ces champs géographiques granulaires.

Les données mobilisées : une approche par champs géographiques multidimensionnels.

L’analyse a porté sur 82 IRIS couvrant les territoires de Grenoble et Échirolles. Pour chacun d’eux, 61 variables ont été collectées et intégrées, issues de sources hétérogènes : données climatiques (températures estivales, indices d’ICU), données de santé publique (taux de morbidité ou hospitalisations liées à la chaleur), et données socio-économiques (revenus, taux de précarité, isolement, densité urbaine, présence de personnes âgées, etc.).Ce croisement multidimensionnel représentait un défi méthodologique important : homogénéiser des formats, gérer des échelles variables, tout en assurant la traçabilité et la robustesse des résultats produits. L’intégration de ces multiples champs géographiques a permis de créer une cartographie fine et actionnable de la vulnérabilité thermique urbaine.

Les résultats obtenus : sept profils territoriaux identifiés.

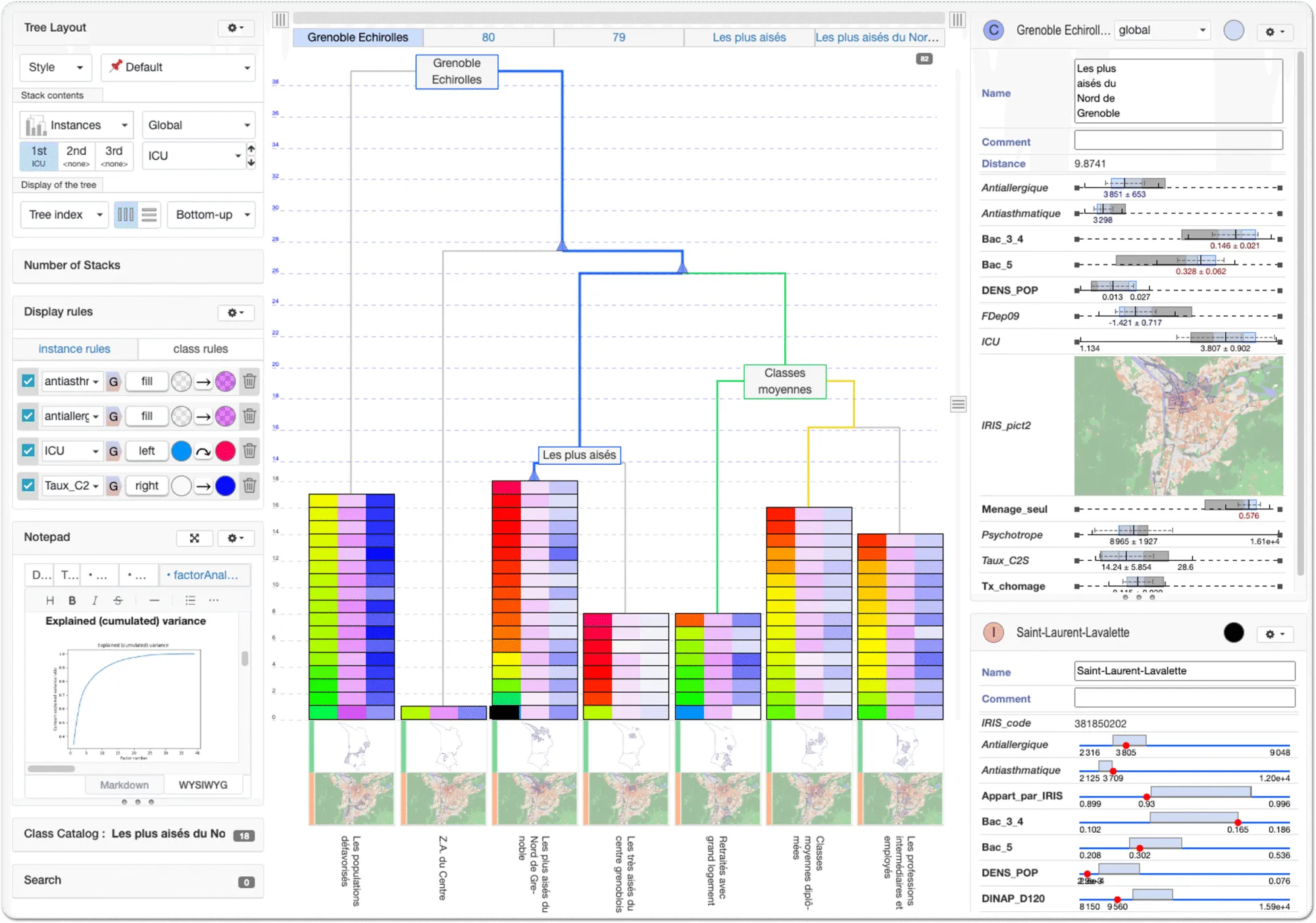

L’étude a conduit à l’identification de sept profils de territoires, chacun caractérisé par un degré spécifique de vulnérabilité thermique au sen des champs géographiques analysés. Certaines zones apparaissent comme cumulant plusieurs facteurs de risque : fortes températures moyennes, densité urbaine élevée, précarité économique, et fragilités sanitaires marquées. D’autres présentent une exposition moindre, mais restent concernées par des enjeux d’adaptation, notamment dans les quartiers en mutation ou les zones périurbaines. L’étude a également donné lieu à deux publications scientifiques, dont l’une est parue dans un numéro spécial de la revue Climat et Développement à l’occasion du 38e colloque international de l’AIC. Une seconde est en cours de soumission, témoignant de la solidité du travail méthodologique et de la pertinence des résultats pour la recherche comme pour l’action publique.

L’apport de Treensight : explorer et visualiser des champs géographiques complexes.

L’utilisation de Treensight Explorer dans cette étude a joué un rôle structurant. L’outil a permis d’articuler une analyse statistique rigoureuse – combinant analyse factorielle des données mixtes (AFDM) et classification hiérarchique – avec une exploration visuelle fluide et interprétable. Grâce à ses capacités de visualisation hiérarchique, Treensight a rendu lisibles des structures complexes, en facilitant le repérage des profils de vulnérabilité et des variables les plus discriminantes. Sans nécessiter de compétences en programmation ni le recours à une chaîne d’outils éclatés, Treensight a ainsi facilité la co-construction des résultats entre chercheurs, experts métiers et parties prenantes. Ce cas d’usage illustre bien comment une solution adaptée permet de répondre à des enjeux de santé et d’adaptation face au changement climatique, en traduisant la complexité des données en connaissances opérationnelles pour les politiques publiques.